処置方法の分類

女性雑誌の生理用品広告集HOME > 処置方法の分類

―処置方法の分類とタンポン式への否定意見について

ナプキン式とタンポン式

ナプキン式とタンポン式

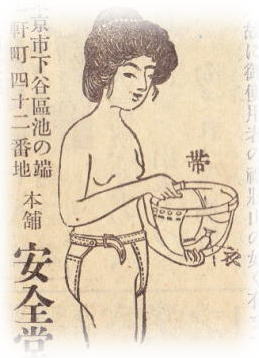

あてる方法とは、

からだの外側に吸収させるものをあてるナプキン式の処置です。

下の図で女性が手にしている月経帯の帯と衣にあたるものが、

現在で言うサニタリーショーツとナプキンです。

安全帯 1912(明治45)年『婦人世界』第7巻第2号より

つめる方法とは、

からだの内側に吸収させるものをつめるタンポン式の処置です。

タンポン式は月経帯(サニタリーショーツ)を使わなくても可能なので、

ナプキン式よりも前から行われていました。

綿球 1931(昭和6)年『主婦之友』4月号より

否定されていたタンポン式処置法

否定されていたタンポン式処置法

ナプキン式に吸収用の布や紙をあてた場合は月経帯を必要とします。

あてたものがずれないように固定し、からだに密着させ漏れるのを防ぐためです。

タンポン式の場合は必ずしも月経帯を必要としません。

そのためタンポン式の方がナプキン式より手軽だと言えます。

しかし、タンポン式はからだに害を及ぼすと考えられていた時代もあり、

特に未婚女性が行うのは好ましくないと否定する意見もありました。

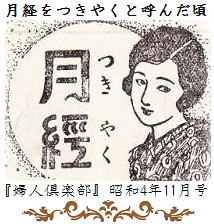

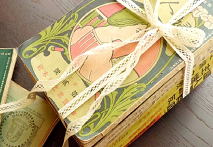

画像は昭和初期に販売されていた月の球というタンポンの広告です。

つめるので月経帯を身につけなくて済む「月経帯いらず」と宣伝していました。

1929(昭和4)年『婦人倶楽部』11月号より

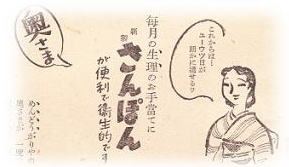

この画像は昭和10年代に販売されていたさんぽんというタンポンの広告です。

便利で衛生的ではあるものの未婚女性向けではないことを伝えています。

1941(昭和16)年『主婦之友』12月号より

関連ページ

関連ページ

information

むかしの女性はどうしてた?

女性雑誌の生理用品広告集

・お問い合わせ

nunonapuchu@yahoo.co.jp

・blog 生理用品と古書の雑記

・著書 『布ナプキンはじめてBook』

(泉書房 2012)

サイトマップ

生理用品連絡協議会ができました。

発起人メンバーは『生理用品の社会史』

田中ひかるさんと当サイト管理人です。