大正時代の生理用品広告集

女性雑誌の生理用品広告集HOME > 明治・大正・昭和の生理用品 >大正時代の生理用品広告集

―大正時代の女性雑誌から 生理用品広告と生理の悩み相談

大正時代の生理用品広告集

大正時代の生理用品広告集

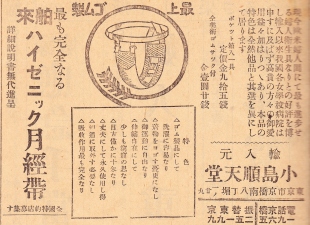

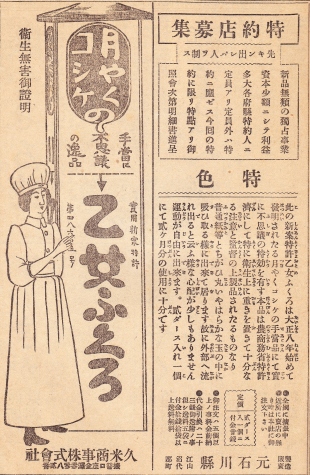

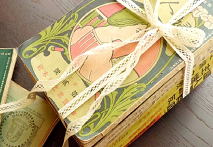

明治時代では薄いゴムが使われた月経帯は輸入されていましたが、薄ゴムの国産化に成功した

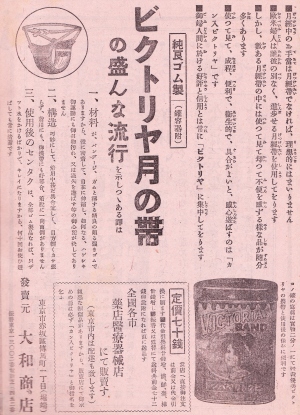

大和真太郎によりビクトリヤ月経帯が1914(大正3)年に発売されました。

輸入月経帯は1円20銭、国産材料によるビクトリヤ月経帯の値段は70銭と、

輸入品の半値近くになりました。

ビクトリヤ発売の3年後に創刊した雑誌『主婦之友』は15銭でした。

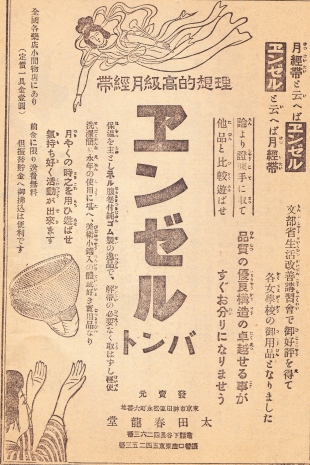

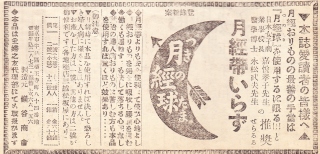

ビクトリヤに続く新たな月経帯もみられるようになりました。

他社からも月経帯が発売されると広告も変わります。

「他品と比較遊ばせ」「在来の月経帯のいろいろの欠点を全部除去した完全無欠の品」

などの説明文は、月経帯そのものの必要性を伝えていた明治時代の広告とは様子が異なります。

大正時代の生理の悩み

大正時代の生理の悩み

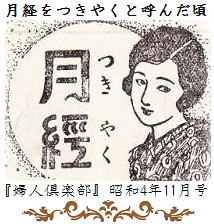

『主婦之友』には吉岡弥生による健康相談のページがあり生理の悩みも取り上げられています。

吉岡弥生は月経用婦人サルマタや、後に昭和に入ってからはメトロンバンドを考案した医師です。

相談内容は、月経時の下腹部痛について、出血の中に塊が出るなど生理の悩みの他に、

子どもの離乳食から肌の悩みまで多岐にわたっています。

この号では、12人の質問・相談に対して「気にかけないがよろしい」という答えは一つで、

残りの11の質問・相談のうち約半数は診察を促す回答です。

これらは「毎月山と積まれる質問のほんの一部に過ぎぬ」と添えられています。

『主婦之友』1921(大正10)年 8月号

「家庭衛生問答」

関連ページ

関連ページ

最終更新日:2015年11月25日

information

むかしの女性はどうしてた?

女性雑誌の生理用品広告集

・お問い合わせ

nunonapuchu@yahoo.co.jp

・blog 生理用品と古書の雑記

・著書 『布ナプキンはじめてBook』

(泉書房 2012)

サイトマップ

生理用品連絡協議会ができました。

発起人メンバーは『生理用品の社会史』

田中ひかるさんと当サイト管理人です。